提起姜灣,,現(xiàn)在的醴陵人大都會認為,那不就是一條很普通,、陳舊,、狹窄的老街嗎,?比起城市里一條條車水馬龍,寬敞亮麗,,充滿現(xiàn)代氣息的新干道來,,實在是不值一提。

可是,,當(dāng)我們揭開歷史的帷幕,,追尋逝去的時光,,便可以發(fā)現(xiàn),姜灣,,曾經(jīng)是一個很不簡單的地方,足以讓人驚訝,。繁忙的姜灣古渡口碼頭,,醴陵商埠中心,醴陵陶瓷鞭炮集散地,,醴陵釉下五彩瓷發(fā)祥地,,醴陵陶瓷人才的搖籃,醴陵陶瓷一條街,,醴陵城熱鬧繁華的街道……真可謂盛譽隆隆,,聞名遐邇。這些,,都是姜灣曾經(jīng)的真實寫照,。應(yīng)該說,姜灣,,曾經(jīng)是醴陵陶瓷的一塊福地,、寶地。

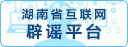

(姜灣古渡口碼頭)

千百年來,,淥江兩岸豐饒的物產(chǎn)使醴陵成為富庶之地,。人們除了自產(chǎn)自銷自己的農(nóng)產(chǎn)品外,還通過集市交換糧食,、木材,、夏布、蔬菜,、陶瓷,、鞭炮等地方特產(chǎn),換來生產(chǎn)生活所需的手工產(chǎn)品,,老百姓的日子就在這種循環(huán)往復(fù)中度過,。然而,當(dāng)物產(chǎn)充盈的時候,,集市交易作為一種小買賣,,滿足不了人們更多的交換需求。于是,,有人開始專門從事收貨,、販運,將各種貨物集中起來,,形成大宗貨物,,向外轉(zhuǎn)運銷出,。可是,,集中銷售或轉(zhuǎn)運,,得有個合適的地方才行。于是,,姜灣成了他們的理想之地,。因為這里有淥江河道,有姜灣渡口和碼頭(今江源大橋東側(cè)),。通過水運,,這里與外地四通八達,交通十分便利,。誰都知道,,在陸路交通十分落后的古代,水運可是最好的交通方式,。

古時的姜灣最早其實是一片農(nóng)用地,,位于今城區(qū)淥江河岸的東側(cè)。東漢末年,,醴陵縣城從轉(zhuǎn)步下三洲遷移過來后,,人們在姜灣建起一些房子,作為居家和開店鋪的場所,。隨著時光延續(xù),,房子越建越多,逐步形成了一條街,。古時的姜灣老街就是今天姜灣菜市場一帶,,沿姜嶺山腳向姜灣小學(xué)和醴陵電瓷廠方向延伸。它位于姜嶺之下,,依臨淥水,,緊靠車頓橋、鳳凰山?,F(xiàn)在仍然是一排密集的民居,。如今與濱河路平行的姜灣路伸展到了新街口,其實這段姜灣路民國時還是勝利路的一部分,,并不是真正意義上的姜灣,,只是與姜灣老街相連接而已。每當(dāng)歷史上出現(xiàn)社會穩(wěn)定,,經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的和平時期,,姜灣老街上便呈現(xiàn)出店鋪密布,商貿(mào)活躍,,人來人往,,川流不息的繁榮景象,。南來北往的人們來到醴陵,必然要到姜灣街轉(zhuǎn)一圈,。于是,,叫賣聲、嬉笑聲,、吆喝聲,、喧鬧聲不絕于耳,姜灣老街就像一座古商城,,總是沉浸在繁華與忙碌之中。

(民國時期醴陵淥江橋)

時光輾轉(zhuǎn)到了清朝中葉,,醴陵東部的溈山赫然出現(xiàn)一個規(guī)模宏大的陶瓷生產(chǎn)基地,。蜂擁而至的人們匯集到那里,開啟了醴陵古窯一段輝煌的歷史,。一時間,,溈山的山溝溝里出現(xiàn)了480多家陶瓷作坊。忙忙碌碌的窯工們用熊熊窯火鍛造出大量的瓷器,,最高年產(chǎn)量達8000余萬件,。可是,,這么多陶瓷產(chǎn)品從哪里運出去呢,?醴陵城區(qū)淥江河畔的姜灣渡口自然成為這些陶瓷產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運站。自清雍正,、乾隆年間到民國初的一百多年時間里,,從溈山到姜灣約20里砂石路上,人們肩挑手推,,或趕著馬車,、騾車、驢車等各種畜力車往來穿梭,,忙于轉(zhuǎn)運瓷器,。人流與物流連綿成串,絡(luò)繹不絕,,非常熱鬧繁忙,。而作為瓷器轉(zhuǎn)運中心的姜灣更是人如潮涌,喧鬧擁擠,。當(dāng)時沿河一線,,特別是車頓橋一片空曠地帶成為了一個大貨場。醴陵溈山窯瓷器在這里堆積如山,,等待裝運,。淥江河面常常是帆檣林立,,船影如織,漿聲欸乃,。一些船只甚至要排隊等候貨物裝船,。醴陵瓷器從這里出發(fā),經(jīng)淥江,,出湘江,,過洞庭,入長江,,一路滔滔,,銷往全國各地。世人開始了大量使用醴陵瓷器的時代,。這一時期,,姜灣老街的瓷器店更是一家接一家,連綿成串,,并出現(xiàn)不少規(guī)模較大的瓷號,、瓷莊。零銷店,、地攤更是比比皆是,。可謂琳瑯滿目,,異彩紛呈,。外地客商紛紛慕名前來采購瓷器。那時的姜灣成為了醴陵窯瓷器外運的第一站,,同時也成為了醴陵陶瓷和各種商品的集散地,。可以說,,近代醴陵瓷業(yè)的發(fā)展壯大,,與姜灣有著密不可分的關(guān)系。

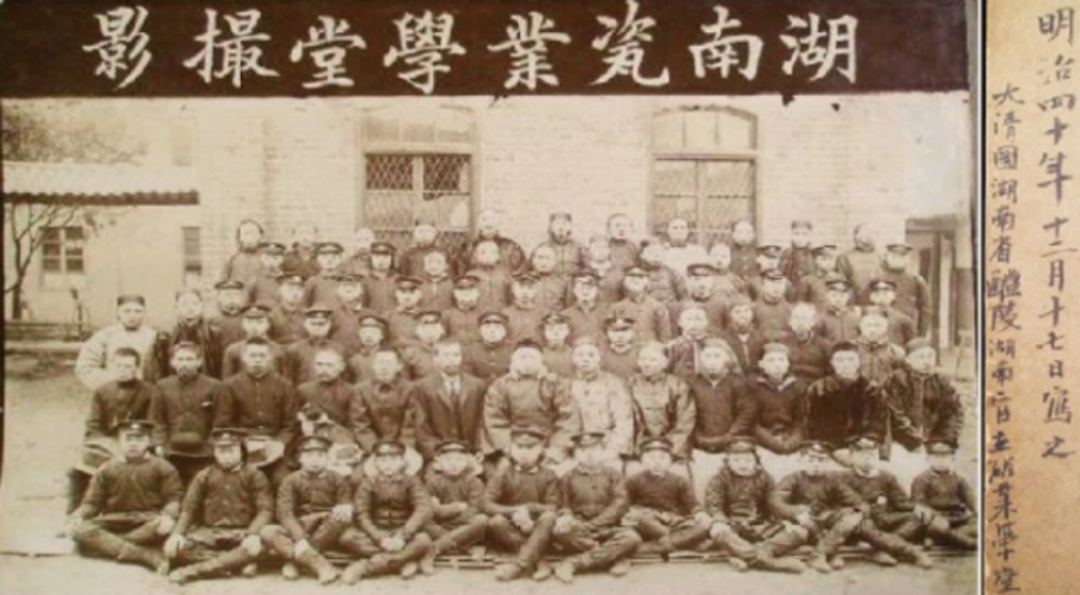

(湖南瓷業(yè)學(xué)堂學(xué)員)

當(dāng)然,,那時的醴陵窯(溈山窯)出產(chǎn)的釉下青花瓷器,,還只是粗瓷、土瓷,,不能與現(xiàn)在精美的釉下五彩瓷同日而語,。由于需求量大,醴陵古窯源源不斷地生產(chǎn)出各種形狀的碗碟杯罐,,以適應(yīng)市場所需,。姜灣則見證了醴陵陶瓷的那段輝煌歷史。

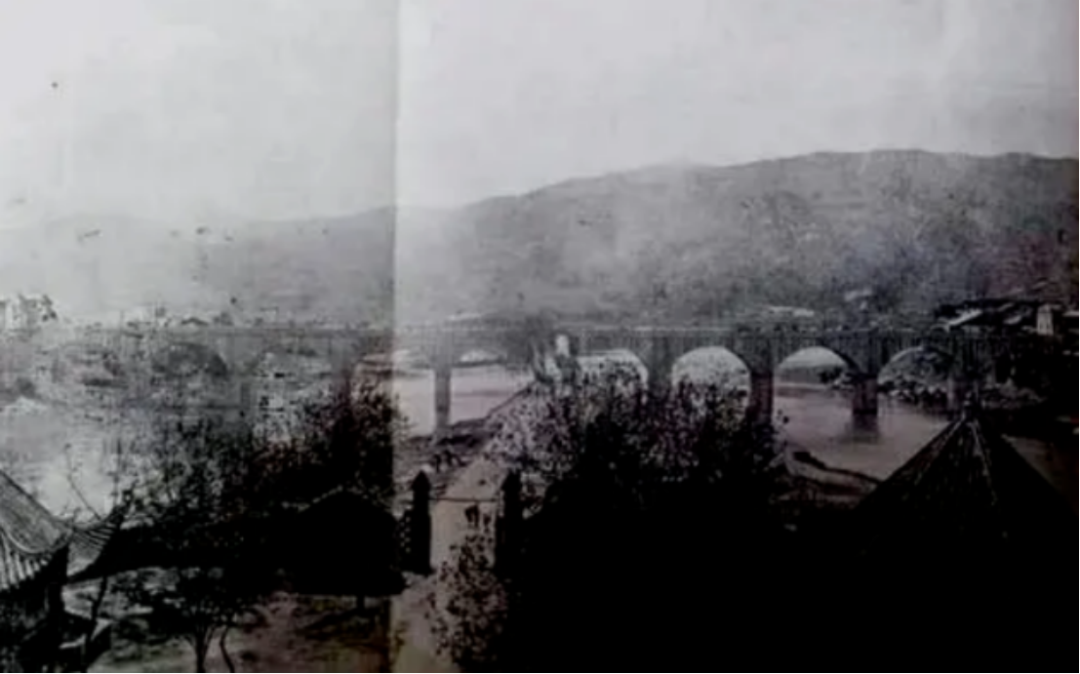

清末,,醴陵陶瓷迎來了又一輝煌時期,。1905年,,清政府官員熊希齡(湖南鳳凰人,后任民國總理)與醴陵鄉(xiāng)賢文竣鐸考察了國內(nèi)外瓷業(yè)以后,,上書清廷撥??罘龀瞩妨甏蓸I(yè),獲得成功,。于是在醴陵創(chuàng)辦湖南官立瓷業(yè)學(xué)堂和湖南瓷業(yè)制造總公司,,地點就在姜灣。他們通過引進當(dāng)時最先進的陶瓷生產(chǎn)工藝,、設(shè)備,,實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研一體,于1908年創(chuàng)燒出釉下五彩瓷,,開啟了中國陶瓷新紀元,。1915年,在“巴拿馬太平洋萬國博覽會”上 ,,醴陵釉下五彩瓷《扁豆雙禽瓶》一舉奪得賽會金獎,被譽為“東方陶瓷藝術(shù)的高峰”,。自此,,醴陵瓷器名揚華夏,風(fēng)靡全球,。因此,,說姜灣是醴陵釉下五彩瓷的發(fā)祥地乃是實至名歸。

中華人民共和國成立以后,,地方政府在姜灣創(chuàng)辦了醴陵陶瓷技校,,繼續(xù)為醴陵陶瓷產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)輸送人才。聯(lián)想到之前的湖南瓷業(yè)學(xué)堂,,姜灣自然成為了醴陵陶瓷人才培養(yǎng)的搖籃,。醴陵陶瓷業(yè)界一大批老藝人、老工匠都是從這里脫穎而出,,為醴陵陶瓷發(fā)展發(fā)揮了重要作用,。期間,姜灣還相繼設(shè)有力生瓷廠,、瓷業(yè)總公司等廠家,、機構(gòu)。位于姜嶺之上的湖南陶瓷研究所近在咫尺,,盤踞姜嶺山腰山腳的醴陵電瓷廠與姜灣連成一線,。姜灣路則長期是瓷器一條街,是人們采購瓷器的主要場所,。直到20世紀90年代醴陵陶瓷花炮大市場建成以后,,姜灣的瓷器店才全部搬走,。加上之前醴陵瓷業(yè)總公司、力生瓷廠,、醴陵電瓷廠相繼關(guān)閉,,至此,姜灣與醴陵陶瓷的百年情緣已經(jīng)成為了歷史,。

如今的姜灣也許顯得有些落寞,,不見了從前的喧嘩熱鬧,與附近車水馬龍的濱河路,、醴泉路,、江源大橋相比,也確實有些冷冷清清,。然而,,時代在發(fā)展前進,人們的生產(chǎn)生活需要更為廣闊的空間,,城市功能向外拓展勢成必然,。走出姜灣,醴陵陶瓷產(chǎn)業(yè)又實現(xiàn)了新的騰飛,,而且正在通過科技賦能,,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,昂首向千億產(chǎn)業(yè)集群挺進,。

(獲世界金獎的《扁豆雙禽瓶》)

當(dāng)然,,作為輝煌歷史的見證之地,特別是作為醴陵陶瓷曾經(jīng)的福地,,姜灣不會被人們忘記,。隨著醴陵陶瓷聲譽日隆,在推進地方文化建設(shè)和文旅項目中,,姜灣可以成為一個重要窗口,。通過規(guī)劃設(shè)計,在姜灣至少可以建設(shè)“醴陵釉下五彩瓷發(fā)源地紀念碑”,,“醴陵釉下五彩瓷器《扁豆雙禽瓶》榮獲巴拿馬太平洋萬國博覽會金牌獎紀念亭(世界金獎亭)”,,湖南官立瓷業(yè)學(xué)堂、湖南瓷業(yè)制造總公司遺址牌坊,,姜灣渡口碼頭,,熊希齡、文竣鐸雕塑像,,姜灣陶瓷一條街濃縮景觀等景點,,并配以精美的文字、圖片介紹。通過這些實景展示醴陵陶瓷一段輝煌歷史,,同時也可以為旅游業(yè)增添新的亮點,,為醴陵市民增加一個認知醴陵陶瓷歷史的窗口。這樣的話,,醴陵陶瓷文化得到更好地發(fā)掘利用,,姜灣在人們心目中的地位永遠是真切、鮮亮的,。